キャラクター性を重視しながらも

時代の流行りを取捨選択することの大切さ

――長期連載の作品の場合、その時代の流行りを取り入れるなど、気を付けている点などはありますか?

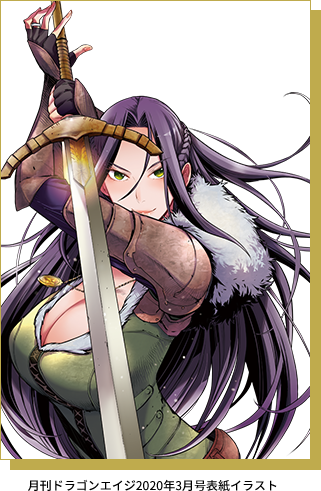

山口 僕は原作をやるにあたって、決めていることは意識的に「売れるものを作ろう」と考えています。作画を人にやってもらうという部分もありますので、売れ線の匂いがするものはできるだけ入れようと思いますし、ポイントもそこまで外れたことはしないよう意識していますね。一方で、書きたいのはキャラクターの方なので、そっちで自分のエゴを出していこうとしています。表側の部分は、流行りのものや売れそうなものをポイントとして……例えば『月刊ドラゴンエイジ』ならボーイミーツガールが基本ですし、今の『月刊ドラゴンエイジ』ではどういうヒロイン像がトレンドなんだろう?と考えています。

武田 自分の場合、雑誌の色はあまり見ていないですね。ストーリーに関しては、ある程度ラストを決めていて、そこへ向かっていく形だったので、その部分は変わらないようにしていました。逆にキャラクターデザインなど、絵柄に関しては、流行を取り入れていくように注意しています。一応、作画担当を目標にしていたので(笑)。具体的には、その時代に流行したアニメのデザインを取り入れたりしています。やはりデザインは時代の流れで古くなっていきますが、それが5~6年の連載となればかなり古い。なので『マケン姫っ!』では、新学期編に入ったときに全員の髪形をちょっとだけマイナーチェンジしました。

奈央 僕も同じで、基本的に当時の流行は入れていたりはします。ですが、気を付けないといけないのは、あまり入れすぎると少し経った時に一気に古く感じてしまう点です。絵もそうですけれど、ファッション、口調、仕草などがそうです。例えば女の子のキャラが両手でハートマークを作るみたいな仕草も、今は人差し指と中指で作るものになっていたり、だけどそれも2年後にはみんなやっていないかもしれない。そうなると一気に古臭くなってしまう。だからあえて従来の両手の人差し指は上で親指を下にするスタイルみたいなオーソドックスなものを選ぶようにしています。その辺りのどれを取って、どれを捨てるかには気を付けていますね。

サイトウ 長期連載で時代の流行は……入れないなぁ(笑)。そう思いつつ、確かに口調や言い回しで少し古くなったものは外したりする、はありそうですね。ですが、原作サイドが口調を大きく変えてしまうわけにはいかないじゃないですか。「ッス!」みたいな語尾を「もう古いから別にしましょう」とはなかなか言えないです。キャラが変わってしまうので。

山口 原作者が時代と合わなくなっていく信号の一番は、セリフ回しから来るというのを聞いたことがあります。なので、めちゃくちゃベテランの方の中には、あえて若い人に自分の書いた脚本のセリフを見てもらうような方もいるらしいです。先ほどの部分は言われてみればやっているくらいの意識でもいいとは思うのですが、やはり時代の淘汰を受けるわかりやすいポイントではないかな、と思います。

サイトウ 山口先生に言われて思い出しましたが、性癖は年齢が出ます! おっさんになると出てしまうのですよ。僕よりもひとつ上の世代になると“えっちな女の子のえっちな姿を衆人環視させて周知させる”みたいなシチュエーションが割とあるのですが、僕の時代くらいからは、女の子というのは“全部自分だけが見る”ようになっていました。それは今もまた変わってきているのではないかと思います。

あえて「厨二病」な展開をすることで

新規読者を惹きつける

――20年前や連載当初に比べて、読者の反応に違いは感じられますか?

武田 自分の場合、お色気漫画なのであまり変化はないかな。反応というのとは違うかもしれないけれど「昔から読んでいました!」と若い人に最近よく言われます。歴史を重ねましたね……。「小さいころに性癖を開発されました」というようなこともチョコチョコと言われてます。外国の方からも言われたことがあります(笑)。

山口 それは大丈夫です! 「ウチの漫画の役割は読者の性癖を歪めることだ」と言われたことがありますから、最高の仕事をしていますよ! でも僕の場合は、女性にも読まれているかも?と考えるようにしています。全体的な世の中の風潮として、単行本を売ろうと思ったら、女性も読めるように作った方がいいと思っています。フルで性癖を歪めにいくのもひとつの選択肢ではあると思いつつ、女性が全く受け付けないラインまでは書かないようにしようと思っています。もちろん面白さ優先ではあるのですが、そこは意識していますね。

サイトウ 性癖の件は奈央さんに預けるとして、僕自身は「厨二病を作ってやろう!」という意識が凄く強かったです。どうすれば中学生が読んで真似をしたくなるかを、とにかく考えていました。そういった読者の方たちが読み続けてくれて成熟した読者になると、今度は考察する側になっていくんですよ。ただ、かっこいいと言っていただけの少年が、いずれ「深い意味があるに違いない!」という反応になっていく。まあ、深い意味がないときには困ったりするのですが(笑)。ずっと連載で読んでくれている読者はもちろん、単行本で一気に読んでくれる読者に向けてもそうなのですが、ノリで書いても芯があって考察しがいがあるようにしないといけない。ただ、時代の変遷もあって、色々とバレやすくなっていますから、そこは気を付けないといけないですね。

奈央 「厨二病にしてやろう」というのは自分も思っています。新規の読者はやっぱりかっこいいのが好きな方が多い。そこに惹かれてくれるといいなと思います。読者の反応の違いとなると、SNSでいただける感想が多いのは嬉しいですね。気軽に感想を送っていただけるし、外国の方から感想をいただいたりすることもあるので。でも、昔からのファンです、という方からファンレターが来ると、今はさらに嬉しく感じますね。読者の反応自体よりもアクセスの仕方で違いを感じるようになりましたね。

多様な漫画媒体や形態がある故の

メリットとデメリット

――現在は電子書籍や縦読み漫画など様々な形態が増えましたが、現在の書籍、漫画業界についてはどのような思いをお持ちですか?

奈央 20年前も出版不況とは言われていましたが、今では電子書籍もあるし、いろんな媒体が選択肢としてできて、いい方向に向かっているのではないかと思います。描き手に関しても新人の子で、会社勤めしながら漫画を描くといったような人も出てきましたよね。前よりも漫画家は目指しやすくなってきたんじゃないのかな? その代わり、ネットで目立たないといけない、みたいなことが出てきてしまうのは悩みどころですね。昔だったらネームを描いて、自分の腕を上げていくだけでよかったのに、今はさらにネット上でバズらないといけない。“自分の方に目を向けてもらう”という仕事が増えてしまったのはちょっと大変かなとは思います。

サイトウ 僕も「縦読み漫画の脚本とかできないですか?」という相談を受けたりはします。ですが、そうなると作り方が普通の漫画とは違ってくるんですよ。縦読みだと見開きが使えないから、縦読み漫画を描いている方がどう描いているのかを尋ねてみたいですね。演出して遊んでみたくなることはあります。

山口 ちょっとネガティブな話になってしまうのですが、僕らの場合は20年くらい業界にいて、紙媒体から今の電子書籍に移行しても変化を追えているし、理解できていると思います。でも今から漫画家を目指す人たちは、いきなり多様な媒体がある中に飛び込んでいかなければいけないので、僕だったらぞっとします。色々な選択肢があるから選んでいくのが大変じゃないかなと。

武田 アプリで媒体が増えたことで、作品を増やせるのはメリットとして大きいと思いますよ。デビューする、という点については昔よりもよくなっているのではないかなと思いますね。昔だったら雑誌のみ、デビューできる場所が限られていたし、読者数も今とは違うという意味で作家が埋もれやすかったのですが、今はSNSで拡散されると跳ねますし、運もあるけど凄くいいですよ。電子書籍だと印税も紙よりいい所が多いですし(笑)。漫画というジャンルにとっては凄くいい状況になってきているとは思います。その反面、読者の反応が激しくて大変です。デビューはしやすくなったけれど、上に行くとなると大変ですし、業界自体は明るく見える気はするのですが、難しいですね。